Dans le cadre d’un projet financé par l’ANR (Agence nationale de la recherche) co-porté avec Yann Bourgeois (IRD) et Anaïs Gibert, nous allons recruter un post-doc qui sera basé au LGDP Laboratoire Génome et Développement des Plantes, à l’Université de Perpignan, UPVD, France (pour un contrat d’une durée initiale de 18 mois à compter d’avril 2026). Si vous êtes, ou connaissez quelqu’un qui est intéressé(e) à l’idée de développer et utiliser des approches multi-omiques pour étudier les liens entre génotype, phénotype et fitness au cours du processus de spéciation, n’hésitez pas à partager et/ou nous contacter!

Apparition dans le 13h de TF1

Une fois n’est pas coutume, c’est bien de coriandre que nous avons parlé lors d’une brève apparition dans le JT de 13h de TF1, non pas que cette plante fasse partie de nos modèles d’études, mais parce que comprendre pourquoi son goût est adoré par certains et détesté par d’autres fait appel à des techniques que nous utilisons pour étudier des plantes qui nous concerne plus, notamment les orchidées du genre Ophrys…

Le reportage est accessible via ce lien: https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/coriandre-pourquoi-son-gout-divise-33754009.html

Nouvelle aventure scientifique!

Heureux et très honoré de rejoindre le comité éditorial de Journal of Evolutionary Biology, le journal scientifique de la European Society for Evolutionary Biology en tant qu’Éditeur Associé. C’est un journal qui a toujours beaucoup compté pour moi, m’a aidé à me construire en tant que scientifique et c’est aussi dans cette revue que j’ai publié le principal chapitre de ma thèse. Je ferai de mon mieux pour assurer dans cette nouvelle aventure! https://jevbio.net/editorial-board/

Actualité par CNRS Biologie

Récemment, CNRS Biologie a relayé nos travaux sur les premiers pas de la spéciation chez Ophrys aveyronensis, publiés dans New Phytologist, actualité que vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien suivant: https://www.insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-premiers-pas-de-la-speciation-chez-une-orchidee

Cette mise à l’honneur qui nous fait très plaisir, cloture une année 2024 qui aura vu la valorisation sous la forme de deux publications de ce projet Ophrys aveyronensis initié en 2019: la première dans Journal of Biogeography: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbi.14998 et la seconde dans New Phytologist: https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nph.20190?af=R.

En parallèle, nous avons aussi commencé à valoriser les résultats du projet ANR JCJC DiversiFly dans Botanical Journal of the Linnean Society: https://academic.oup.com/botlinnean/advance-article/doi/10.1093/botlinnean/boae062/7825893, cette fois-ci sur un autre groupe d’Ophrys: le clade O. insectifera.

Si le premier de ces deux projets est officiellement terminé, les résultats que nous avons ont soulevé bien d’autres questions et nous encouragent à continuer à travailler sur Ophrys aveyronensis. Pour le deuxième projet, on espère avoir plein de choses intéressantes à partager en 2025.

Recrutement de Master 2

En partenariat avec, et à l’initiative du Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR), nous recrutons un ou une stagiaire de M2 (janvier à juin 2024) pour travailler sur l’écologie chimique du Damier de Godart, un papillon menacé et pour lequel nous visons à contribuer à proposer des mesures de gestions les plus appropriées.

50 ans de la réserve de la forêt de La Massane

Dans le cadre des célébrations entourant son 50ième anniversaire, les gestionnaires de la réserve nationale de la Forêt de La Massane organisaient le colloque scientifique ENTRE MER & MONTAGNE, qui s’est tenu à Banyuls-sur-Mer du 22 au 24 novembre 2023. C’était l’occasion pour nous de présenter nos travaux menés sur les crête des Albères (et ailleurs) sur des populations de Pedicularis comosa, une espèce de plante qui a la particularité de présenter des fleurs de couleur rose dans la partie orientale des Pyrénées alors que les individus présents partout ailleurs sur son aire de répartition possèdent des fleurs jaunes… Comment expliquer cette variation? doit-on considérer ces populations comme une sous-espèce, voire une sous-espèce endémique à part entière? Premiers éléments de réponse par Pascaline Salvado qui fait le point sur ces résultats de Master et de thèse de doctorat dans la vidéo ci-jointe…

Le modèle Ophrys dans The Conversation

Retrouvez notre première contribution à The Conversation, un article dans lequel nous présentons les attraits du modèle Ophrys en tant que modèle pour les biologistes que nous sommes: https://theconversation.com/pollinisation-les-insectes-pris-au-piege-du-leurre-amoureux-des-orchidees-203012

Capsule vidéo!

Pauline, Manon, Céleste et Morgane présentent leur projet GenyWesNCo sur le développement d’approches indirectes et non-invasives, pour étudier une population Est-pyrénéenne de Grand Tétras (Tetrao urogallus subsp. aquitanicus).

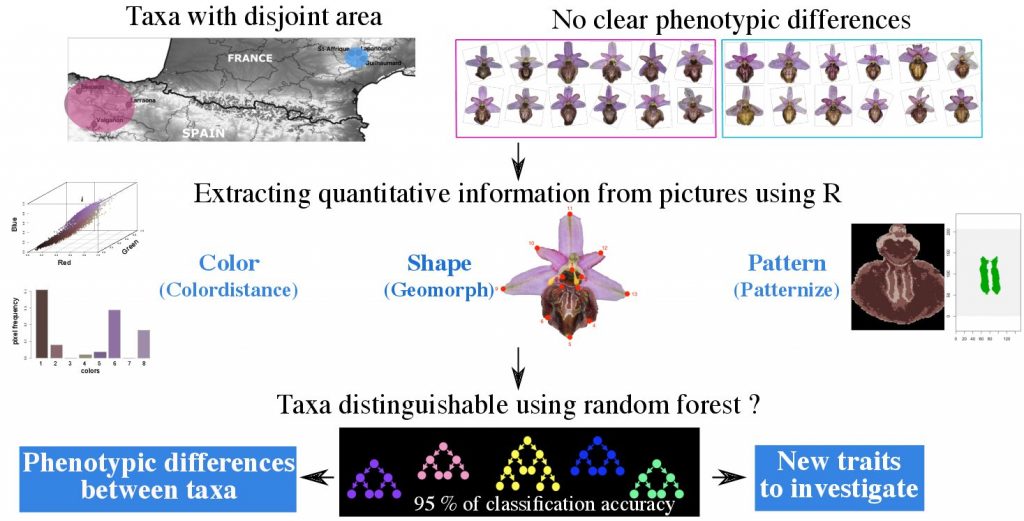

Extraction d’information à partir de photo et discriminations de taxons grâce à l’intelligence artificielle

La forme, la coloration ou encore l’agencement sur la fleur des motifs colorés de l’organe ont, de tout temps été utilisés pour l’identification des organismes vivants en premier lieu desquels les plantes à fleurs. Au demeurant, cette information est souvent difficile à quantifier. On parle ainsi par exemple de plante dont les pétales de la fleur sont « en moyenne plus roses » que ceux de tel autre taxon ou encore de sépales « de forme généralement plus lancéolée » que ceux de tel autre taxon… Afin d’essayer d’extraire une information quantitative à partir de photos de fleurs d’orchidées du genre Ophrys prisent directement sur le terrain, nous avons utilisé plusieurs outils logiciels (des packages R dont les noms sont géomorph, colordistance ou encore patternize). A partir des différentes variables extraites, nous avons alimenté un algorithme de machine learning (de type random forest dans notre cas) pour voir s’il était possible de discriminer deux taxons d’orchidées très proches (Ophrys aveyronensis subsp. aveyronensis et Ophrys aveyronensis subsp. vitorica), connus pour être très difficiles à distinguer, même par les meilleurs experts orchidophiles. L’intelligence artificielle s’en est très bien sortie, et sans aucun doute bien mieux que l’oeil humain puisque l’algorithme a su attribuer chaque individu au bon taxon avec jusqu’à 95% de réussite sur la base des variables extraites à partir des photos. En plus d’un intérêt incontestable pour l’identification, cette approche pourrait donc trouver son utilité pour mettre en évidence des traits, parfois imperceptibles mais pouvant avoir une pertinence d’un point de vue écologique et évolutif. L’étude, dans son intégralité est librement accessible en cliquant ici.